気候変動への対応

基本的な考え方

溶融に多くのエネルギーを使用するガラス製造においては、溶融炉から排出される温室効果ガス量の削減は重要な課題であり、最優先で対応を進めています。

当社は2021年11月に気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD※1)の提言への賛同を表明し、気候変動が事業にもたらすリスクと機会を分析し、財務面への影響とその対応について、当社のカーボンニュートラル実行計画※2に基づいた指標と目標、目標達成に向けた取り組みを開示しています。この取り組みを進めることにより、世界一の効率と世界一環境にやさしいガラスづくりを目指していきます。

-

2023年10月に解散し、国際財務報告基準(IFRS)財団がその役割を引き継いでいます。

-

カーボンニュートラル実行計画:「指標と目標」の「目標達成に向けた取り組み事項」をご参照ください。

酸素燃焼炉の導入

酸素燃焼炉は空気燃焼炉と異なり炉内に窒素を持ち込まないため排ガス(排熱)量が大幅に減少し、燃料使用量とCO2排出量が削減できます。さらに炉内での窒素の酸化によるサーマルNOxの発生も低減されます。当社は1993年度に日本で初めてガラス溶融炉に酸素燃焼方式を導入し、現在ではほぼ全ての炉への導入が完了しています。

ガラス溶融炉の燃料転換

当社は20年以上前から、よりCO2排出量の少ない燃料への転換を進めてきました。積極的に天然ガスの使用を推進し、2010年度には重油の使用を完全に廃止しました。2024年度には天然ガスの使用率が99.6%に到達しています。

現在、CO2が発生しない燃焼技術の開発を進めています。2022年度には水素100%を燃料とした水素―酸素燃焼バーナーを開発し、ガラス溶融の実証実験に成功しました。水素燃料と酸素燃焼の技術とを組み合わせることで、効率の高いガラス溶融が可能になります。

カーボンニュートラルへの取り組み

ガバナンスおよびリスク管理

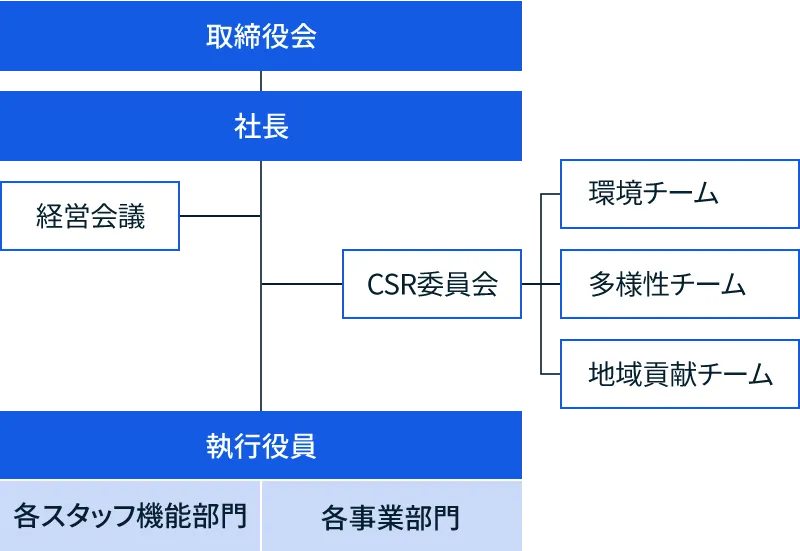

気候関連リスクと機会を含むCSRに関する当社のガバナンス体制は右図のとおりです。

取締役会

当社グループの経営に係る重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行を監督しています。気候変動に係る経営課題において、体制の構築、優先して取り組むべき課題とその解決に向けた施策および目標の設定、業務執行責任者として社長が遂行する施策の評価、助言などを行います。取締役会には、社外役員(社外取締役4名、社外監査役2名)が参加しています。

社長

業務執行責任者としてその任にあたり、取締役会の決定および助言に基づき施策を実行しています。

経営会議

会社の経営上の重要案件や取締役会の決定事項の具体的な実施施策などについての審議を行っています。

CSR委員会

気候関連を含むCSRの方向性や活動内容などについて包括的に議論し、機動的に活動を展開します。また、CSRの3つの重点課題(環境、多様性、地域)を軸として、ESGやSDGs等広くサステナビリティに関連する課題についても取り組んでいます。同委員会は、総務統括役付執行役員を委員長として、CSRに関係する部門長等で構成され、事務局を総務部に置いています。また、各重点課題の取り組みの実効性を高めるため、3つのワーキングチームを設置し、「環境チーム」は気候変動対応や環境保全、「多様性チーム」は人的資本や人権、「地域貢献チーム」は教育支援等を主要テーマに取り組んでいます。

CSR委員会の主な活動は、CSRに関わる基本方針の策定、重点課題の設定および重点課題に対応するための諸施策の立案・審議・推進、情報開示の方針や開示内容等の立案・審議であり、適宜、経営会議および取締役会への提言・報告します。

気候関連では、CSR委員会「環境チーム」が、TCFDの枠組みに基づき、スタッフ機能部門と事業部門へのヒアリングを行い、気候関連のリスクと機会を特定または見直し、シナリオ分析により事業インパクトを評価・レビューしています。当該リスクと機会の責任部門が、戦略のレジリエンスの要であるカーボンニュートラル実行計画などを推進し、その進捗を環境チームが定期的にCSR委員会に報告します。同委員会は、サステナビリティ推進の観点から当該報告事項に関する各部門への支援内容を立案・審議・推進するとともに、情報開示の方針や開示内容などの立案・審議を行い、適宜、経営会議および取締役会へ提言・報告を行います。

執行役員および所轄のスタッフ機能部門、事業部門

カーボンニュートラル実行計画の遂行などを通じて気候関連リスクの低減と機会の獲得に努めています。

CSR委員会で特定および評価した気候関連のリスクと機会および対応策については、「内部統制の基本方針」に基づき、定期的に行われる当社グループのリスク調査に統合されるとともに、担当部門が対応策を推進します。

戦略

シナリオ分析の実施

異なるシナリオ下における事業インパクトを評価するとともに、気候関連リスク・機会に対する当社戦略のレジリエンスを評価することを目的として、下記のとおりシナリオ分析を実施しました。

分析対象とした事業

分析対象は当社グループの全事業です。

評価の時間軸

シナリオ分析で特定した重要な気候関連リスク・機会が当社グループに与える事業インパクトは2030年度時点を想定して評価しました。

分析ステップ

| ステップ1 | 重要な気候関連リスク・機会の特定、パラメータの設定 |

|---|---|

| ステップ2 | 気候関連シナリオの設定 |

| ステップ3 | 各シナリオにおける事業インパクトの評価 |

| ステップ4 | 気候関連リスク・機会に対する戦略のレジリエンスの評価、さらなる対応策の検討 |

設定したシナリオ

| 区分 | シナリオの概要 | 主な参照シナリオ |

|---|---|---|

| 1.5℃/2℃ シナリオ | 脱炭素社会の実現へ向けた政策・規制が実施され、世界全体の産業革命前からの気温上昇幅を1.5℃/2℃に抑えられるシナリオ。4℃シナリオと比較すると、移行リスクは高いが、物理リスクは低く抑えられる。脱炭素社会の実現に貢献する製品需要が大きくなる。 |

|

| 4℃ シナリオ | 公表されている各国の政策・規制は実現するものの、新たな政策・規制は導入されない場合の将来像を描いたシナリオ。世界のエネルギー起源CO2排出量は継続的に増加する。1.5℃/2℃シナリオと比較すると、移行リスクは低いが、物理リスクは高くなる。 |

|

特定した重要な気候関連リスク・機会と事業インパクトの評価および対応策

| 種類 | リスク・機会の内容 | 事業インパクト | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策・規制 | 炭素価格の導入や上昇 | 製造コスト増加 1.5/2℃:210億円 4℃:40億円 |

カーボンニュートラル実行計画の遂行 |

| 技術 | CO2排出削減を実現する製造設備への投資 | 減価償却コスト増加 事業インパクト※1:中 |

||

| 評判 | エネルギー大量消費企業としての評判悪化 | 売上減少※2 | ||

| 市場 | エネルギー価格の上昇 | 物流コスト増加 事業インパクト※1: 1.5/2℃:中 4℃:中 |

調達先との良好な関係の維持、調達先の開拓・複数化、汎用品への転換 | |

| 資源の需給構造の変化によるガラス原料価格の高騰 | 調達コスト増加※2 | |||

| 物理リスク | 急性 | 災害、異常気象、台風、洪水の頻度上昇による操業・物流への悪影響 | 売上減少※2 設備修復コスト増加※2 |

BCP(事業継続計画)の推進、防災活動・製造拠点の分散 |

| 慢性 | 渇水による操業への悪影響 | |||

| 機会 | 資源効率 | 高効率生産(カーボンニュートラル実行計画実施)によるエネルギー消費量とScope 1+2のCO2排出削減 | 製造コスト削減 事業インパクト※1: 1.5/2℃:高 4℃:高 |

カーボンニュートラル実行計画の遂行 |

| 製品 | 顧客工程での生産コストや輸送費の削減に貢献する低炭素製品(ディスプレイ用薄板ガラス)の需要増加 | 売上増加※2 | 研究開発の促進、積極的な営業展開による新規ニーズへの対応 | |

| 電気自動車普及により、車体の軽量化やバッテリーケースに用いる機能樹脂強化用ガラスファイバの需要増加 | ||||

| 市場 | 全固体Naイオン電池の上市と脱炭素社会への移行を背景とした同製品の需要増加 | |||

-

事業インパクトの目安 低:100億円未満、中:100億円以上300億円未満、高:300億円以上

-

事業インパクト算定のための情報が不足しており、定性的な記載をしています。

戦略のレジリエンス

参照シナリオの更新を受けて、事業インパクトの再評価を実施しました。世界的なインフレの進行等により原燃料価格が高騰したことや、為替レートが変動したことなどから事業インパクトが変化しました。社内外の新しい技術やソリューションを取り込むとともに、カーボンニュートラル実行計画等の対応策を着実に遂行することで、事業活動のレジリエンスを高めていきます。

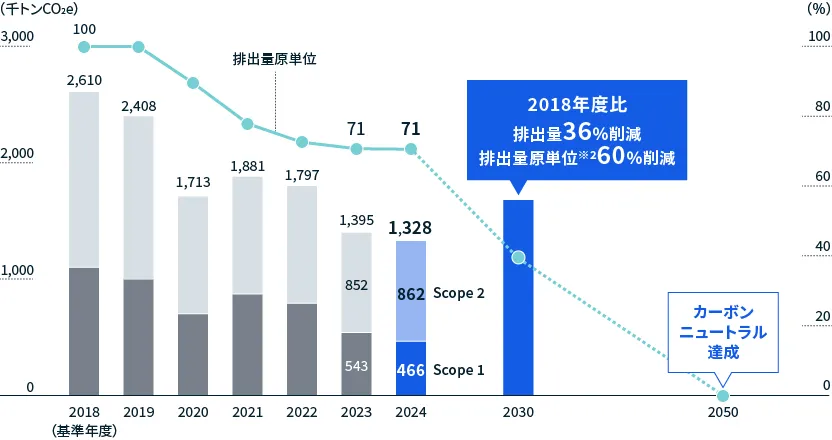

指標と目標

今日、気候変動への対応が地球規模の重要課題となる中、今後も持続可能なモノづくりを追求するとともに、気候変動に的確に対応するため、2022年2月に2030年度におけるCO2排出量削減目標(Scope 1+2)と2050年度までのカーボンニュートラル達成を公表し、全電気溶融設備の水平展開や省エネ設備への切り替え、再生可能エネルギーへの投資等、野心的な施策を推進しています。また、Scope3についても排出量算定のための仕組みを構築し、排出量を開示しています。

CO2排出量および削減目標(Scope 1+2)

CO2排出量の削減目標

-

2030年度にCO2排出量(Scope 1+2)36%削減、排出量原単位※(Scope 1+2)60%削減 (2018年度比)

-

2050年度までにカーボンニュートラルの達成

-

生産重量比

目標達成に向けた取り組み事項

CO2排出量の削減目標を達成するために、当社グループでは「カーボンニュートラル実行計画」を策定し、下表の事項を中心にさまざまな取り組みを行っています。各取り組みにより2030年度に所期の目標を達成し、その後も2050年度までのカーボンニュートラル達成に向けて改善活動を推進していきます。

| 区分 | 取り組み事項 |

|---|---|

| 製造プロセス |

|

| ユーティリティ設備 |

|

| 技術開発 |

|

| 調達 |

|

カーボンニュートラル実行計画の進捗

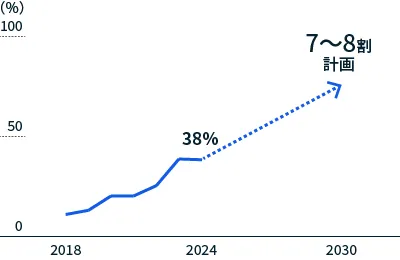

全電気溶融の導入推進

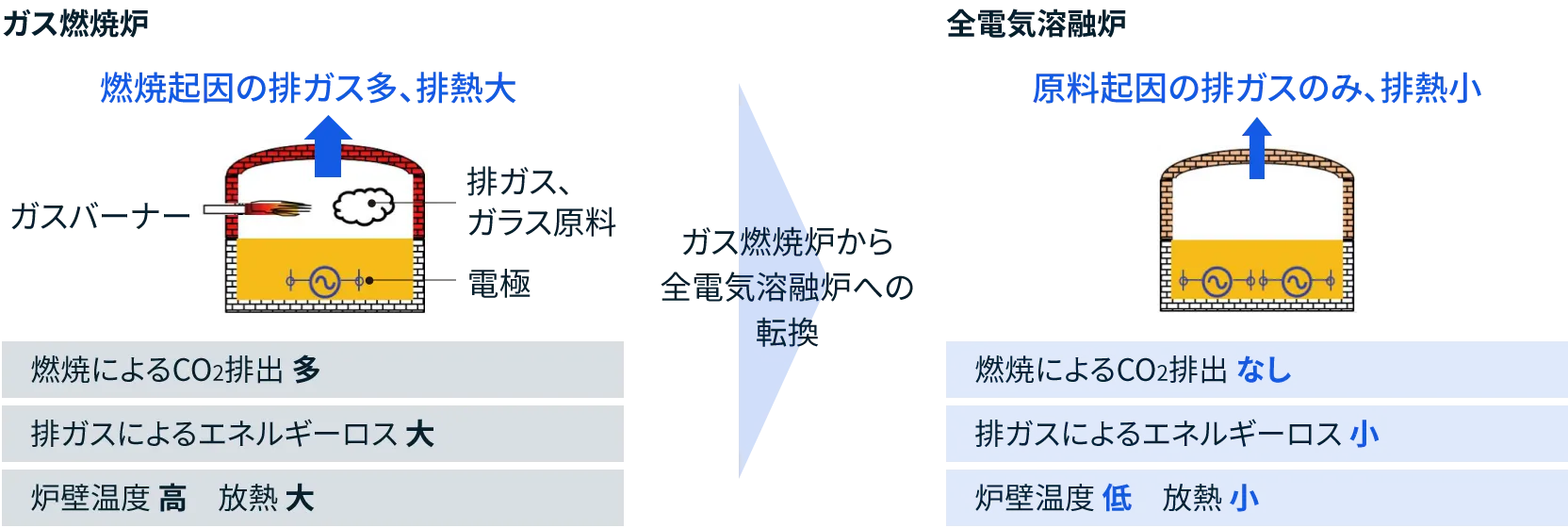

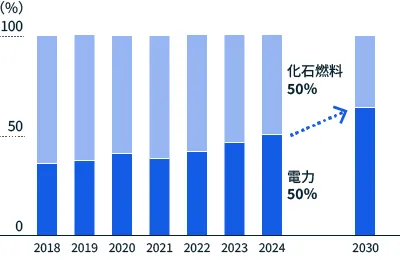

現在ガラス溶融にはガスと電力を用いています。当社での電力の使用には、溶融ガラスに電極を挿入し、直接通電して加熱する方式を用いています。この加熱方式はエネルギー利用効率に優れ、燃焼ガスによる排熱も減らすことができます。将来、再生可能エネルギーの導入を進めることでCO2排出量の削減も行えるため、当社グループでは溶融工程に電気を取り入れたハイブリッド溶融炉への転換を進めています。さらに、溶融に必要なエネルギーを全て電気でまかなう全電気溶融炉への転換に積極的に取り組んでいます。

ガス燃焼炉と全電気溶融炉

全電気溶融の導入比率

溶融/成形/加工設備の電化状況(使用エネルギー比率)

エネルギー使用効率の向上

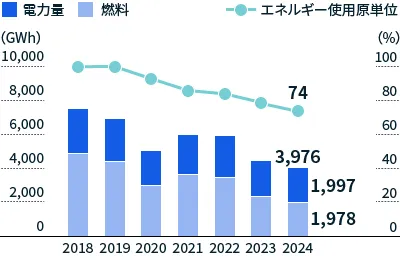

当社は2021年度に開始した「エネルギー」のビジネスプランの活動により、グローバルで製品の各製造工程(溶融・成形・加工)やユーティリティ設備における使用エネルギー量の可視化を行い、エネルギーの効率的な使用と無駄の削減を進めています。

得られたデータは生産性改善のための解析と対策立案に用い、エネルギー使用原単位(生産重量比)を継続的に低減するべく、各事業部門はエネルギー使用効率を向上させる改善計画や原単位の目標を設定し、PDCAを回して活動に取り組んでいます。この活動は当社のカーボンニュートラル実行計画に基づく目標と改善計画と連動しています。

2024年度のエネルギー使用原単位は2018年度比で26%低減しました。

再生可能エネルギーの活用

当社は、使用電力の一部に再生可能エネルギーを使用することによるCO2排出削減に取り組んでいます。

滋賀高月事業場では太陽光発電設備(年間 約3.7GWh想定)を設置し、2023年4月から本格稼働を行っています。また、電気硝子(広州)有限公司では、2023年1月に工場建屋の屋根に太陽光発電設備(年間 約1.3GWh想定)を設置して発電した電力の使用を開始しました。

2024年度における当社グループ全体での再生可能エネルギー電力使用量(自家発電量、および、購入電力量)は、17GWhであり、当社の総電力使用量の0.9%にあたります。

また、当社は再生可能エネルギー電力発電事業者とVPPA(Virtual Power Purchase Agreement: 仮想電力購入契約)を締結し、環境価値の調達によるCO2排出量削減にも取り組んでいます。2024年度は、三重県に建設された太陽光発電所によるVPPAの運用により、608t-CO₂の削減に寄与しました。同年7月には、マレーシアで太陽光発電によるVPPA(仮想電力契約)を締結し、2026年度からの排出削減(年間 約41,000t-CO₂ 想定)に寄与する予定です。

CO2排出量、CO2排出量原単位の推移

2024年度は、主にディスプレイ事業および複合材事業で前年度に実施した事業構造改革により、CO2排出量(Scope 1+2)は前年度と比べて減少しました。CO2排出量原単位(Scope 1+2)は前年度から横ばいとなりました。

またサプライチェーン全体における排出量を把握するべく、Scope 3の算定を継続しています。

CO2排出量(Scope 1+2)※1

-

GHGプロトコル、ISO14064 を参考に算定しています。

Scope 2は、マーケット基準による算定値を掲載しています。 -

生産重量比

CO2排出量(Scope 3)

| カテゴリ | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 530 |

| 2 | 資本財 | 103 |

| 3 | 燃料・エネルギー関連 | 191 |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 497 |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 12 |

| 6 | 出張 | 1 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 3 |

| 8 | リース資産(上流)※1 | (算定除外) |

| 9 | 輸送、配送(下流)※2 | (算定除外) |

| 10 | 販売した製品の加工※2 | (算定除外) |

| 11 | 販売した製品の使用※3 | (非該当) |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 188 |

| 13 | リース資産(下流)※4 | (非該当) |

| 14 | フランチャイズ※4 | (非該当) |

| 15 | 投資※4 | (非該当) |

| 計 | 1,524 | |

-

カテゴリ8:Scope 1+2排出量に含んでいます。

-

カテゴリ9、10:製品の出荷先が多様で、顧客により使用方法が異なることから数字を入手することが困難で、算定していません。

-

カテゴリ11:使用により直接GHGを排出する製品はありません。

-

カテゴリ13、14、15:算定対象となる事業活動はありません。

-

排出原単位は、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver. 3.4」、IDEA (Inventory Database for Environmental Analysis) Ver3.4.1を利用しています。