廃棄物の削減

基本的な考え方

循環型社会の実現に向けては、生産から消費、廃棄に至るまで、社内のリサイクル技術開発や社会的システムの活用によるリサイクルを進めることで、資源を有効に活用することが強く求められます。当社は2001年度に開始した「廃棄物」のビジネスプランにより、「ガラス事業固有の固形廃棄物は社内再利用を徹底すること」の方針に沿って、製造過程で発生する廃棄物のミニマム化や再資源化を進め、環境負荷の大きい埋立処分される廃棄物量の削減を進めてきました。今後も廃棄物のミニマム化や再資源化を推進し、資源の有効活用に繋げていきます。

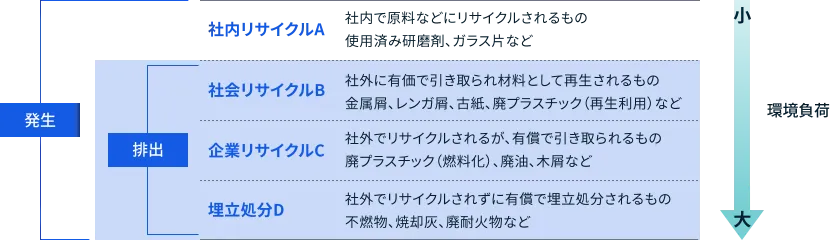

廃棄物の区分

当社では廃棄物を通常の生産活動で発生する「通常廃棄物」とガラス溶融炉の定期的な修理などで発生する「大型工事廃棄物」に区分しています。

さらにそれぞれを下のように4種に分類し、環境負荷の高い「埋立処分D」から順に優先順位を定めて削減を進めています。

埋立処分Dの廃棄物削減

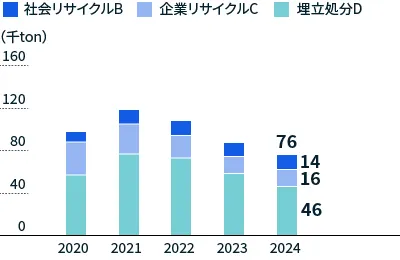

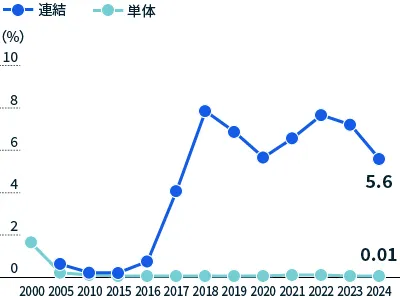

通常廃棄物- 埋立処分Dでは、毎年、販売重量比での原単位(廃棄物量ton/販売重量ton)の計画を掲げ、削減活動に取り組んでいます。国内では、原単位0.1%以下の計画を立てて、日常の発生を極限まで低減する取り組みとリサイクル化を進めてきており、2009年度以降は計画を達成しています。一方、海外では2016年度、2017年度にイギリス、オランダ、アメリカの複合材事業を買収によりグループ会社とした結果、通常廃棄物量が急増しており、海外の通常廃棄物についても削減を推進しています。

2024年度は、国内では原単位0.1%以下を達成しました。また、国内外の全ての事業部門での販売重量比の原単位は5.6%となり、前年度比で22%低減しました。2025年度は生産効率の向上に取り組むことで、原単位3.7%の計画を掲げて削減活動を進めています。なお、これらの活動は環境会議で報告され、審議が行われています。

大型工事廃棄物- 埋立処分Dは主にガラス溶融炉の修理時に発生し、リサイクルできなかった廃レンガです。

2017年度にクロム(Cr)レンガとジルコニウム(Zr)レンガを耐火物メーカーで原料として再利用し、社会リサイクルB 区分とする仕組みを構築しました。これにより特別管理廃棄物となるCrレンガの埋立処分量の削減にも大きく貢献しています。Crレンガ以外のアルミナレンガやムライトレンガといった耐火物についても、ガラス溶融炉の修理や解体時に徹底した区分と選別を行い、再生可能なレンガは、レンガリサイクルメーカーと協働して社会リサイクルB化を行っています。

埋立処分D以外の廃棄物削減

2022年度にさかのぼって値を修正しています。

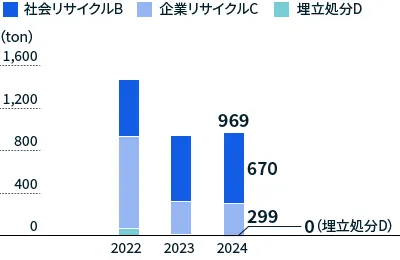

社会リサイクルB、企業リサイクルCでは、排出量削減に努めると同時に、選別・分類による製品原料としての再資源化や、焼却時の熱エネルギーとしての利用を推進しています。

近年問題視されているプラスチックの2024年度の国内排出量は969トンでした。そのうち廃棄として扱われる企業リサイクルCと埋立処分Dの合計量は299トンであり、社会リサイクルBとして再資源化された量は670トンでした。

2024年度は、廃棄物の排出削減と分別を徹底したことにより、国内の企業リサイクルCにおけるプラスチック排出量は前年度比で12トン減少しました。

今後も海外事業場についても同様の取り組みを進めていきます。

また社内リサイクルAでは、これまで、研磨スラッジや電気集塵機ダスト、溶融ガラスから蒸発して排ガス中に含まれるホウ酸を主成分とした粉塵を回収して、ガラス原料として再利用する技術を確立してきました。

複合強化材として使用されるガラスファイバの表面には、繊維を束ね、保護するとともに樹脂との適切な接着力を得るために有機物による表面処理を施しています。その表面処理剤が支障となり、製造工程内で発生するロスや端材は、多くのガラスファイバメーカーでは廃棄物として処理しています。当社は表面処理剤を除去し、粉砕する技術を確立し、ガラス原料として再利用しています。