水の削減

基本的な考え方

当社は琵琶湖周辺地域に主要事業拠点を置いており、かねてから水に対して特段の配慮を払ってきました。水が貴重な資源であることを自覚し、有効かつ効率的に活用する方針に従って「水」のビジネスプランを2003年度にスタートさせました。「モノづくりのレベルは水の使用量に表れる」との考えのもと、水を管理することで、溶融、成形、加工などの製造プロセスのあり方の理解と技術・設備の完成度を高める活動としています。

一方で、海外の事業場では世界的な人口増加や経済発展などに伴う水の需要増加から、良質で潤沢な取水の確保と持続利用は重要な課題となっており、この活動をグローバルに展開して取り組んでいます。

また拠点ごとの水事情も考慮する必要があるため、WRI(世界資源研究所)のAqueduct Water Risk Atlasの評価も活用し、リスクが高いと判断された拠点については、海外拠点を統括する事業部門にて、水の使用量の削減に加えて水の供給確保等の対応を進めています。

水の区分

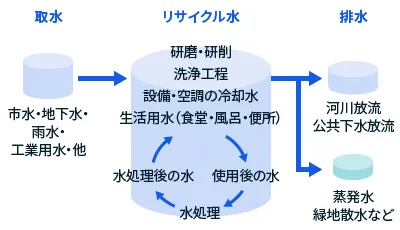

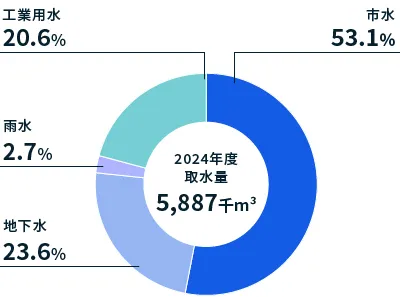

当社では、取水(社内に入る水)、排水(社外へ出ていく水)、リサイクル水(社内で使用/再利用している水)に区分して、取水量、排水量、及び、それらの原単位を指標にして管理しています。なお、2024年度の取水量とリサイクル水を合わせた総使用量におけるリサイクル水量の割合は98%でした。

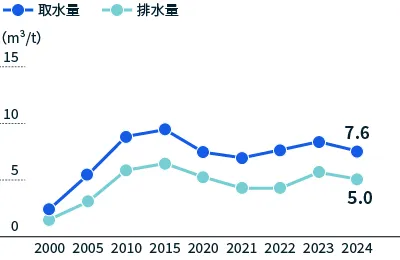

取水量・排水量原単位の推移

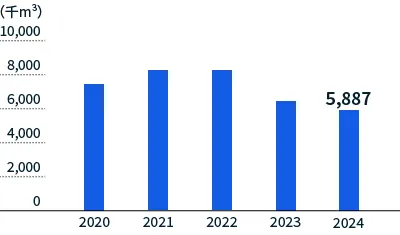

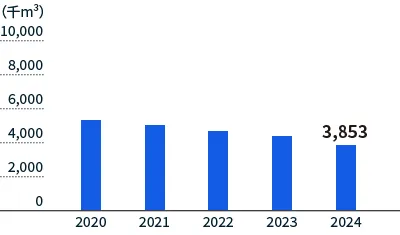

当社では毎年、拠点毎に地域の水事情や削減取り組みに基づいた水の削減計画を立案しています。継続して効率的な水活用を推進するため、製品販売重量に対する取水量と排水量の原単位(水量m3/販売重量ton)の推移を管理しています。

2004年度以降、ブラウン管から液晶への急激な事業転換により原単位が増加しましたが、2014年度以降、液晶事業での利用効率の向上活動により、原単位の継続的な低下を進めています。

2024年度は、国内外の生産活動に関わる全ての事業部門での販売重量比の取水量原単位は7.6となり、計画の7.8を達成しました。また、排水量原単位は、5.0となり、計画の5.1を達成しました。2025年度は取水量原単位7.4、排水量原単位4.5の計画を掲げて、削減活動を進めています。なお、これらの活動は環境会議で報告され、審議が行われています。

当社では貴重な水資源の持続利用のため、大量に水を使用する溶融・成形プロセスでの冷却用途や、加工プロセスでの洗浄用途での繰り返し利用を推進しています。他の用途でも水の使用目的や要求品位にあわせたカスケード利用や浄化による循環利用により、取水量、排水量の削減を進めています。